Über das „Innere Kind“ wird viel geschrieben und berichtet. Wer sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie beschäftigt, wird zwangsläufig irgendwann mit dem „Inneren Kind“ in Berührung kommen. Als Stefanie Stahl Ende 2015 ihren Bestseller „Das Kind in dir muss Heimat finden“ auf den Markt brachte, traf sie einen Nerv. Seitdem gilt das Buch als Bestseller in diesem Gebiet und das Prinzip des inneren Kindes wurde zahlreich auch in andere Bücher übernommen.

Das innere Kind muss Heimat finden

Weil es als Klassiker im Ratgeber-Bereich gilt, wollte ich das Buch damals ebenso lesen und griff voller Vorfreude dazu. Doch bereits nach einigen Seiten musste ich es wieder zur Seite legen, da mich Schreibstil und Aufmachung des Buches einfach nicht angesprochen haben. Jahrelang lag es ungelesen in meinem Regal, bis ich es in diesem Jahr nochmal zur Hand nahm. Der Grund? Ein Gespräch mit einer Freundin. Auch bei mir sind noch zahlreiche Glaubenssätze aktiv, die ihren Ursprung in frühester Kindheit haben und die ich – trotz Wissen – nicht so recht aushebeln kann.

Ich gab dem Buch also nochmals eine Chance und hab es tatsächlich in relativ kurzer Zeit gelesen. Sprachlich hat sich für mich nichts geändert. Angesprochen hat es mich dennoch sehr. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich mittlerweile mehr Kontext zum Thema habe und die Ausführungen der Autorin besser einordnen kann. Würde ich das Buch uneingeschränkt empfehlen? Nur bedingt. Habe ich dennoch viel mitgenommen? Auf jeden Fall.

Gerade zum Thema „Inneres Kind“ gibt es mittlerweile bereits zahlreiche Bücher auf dem Markt, die unter Umständen noch deutlich besser für das eigene Anliegen geeignet sind. Dennoch hat mir Stefanie Stahls Werk geholfen, die Thematik hinter meinen Glaubenssätzen nochmals intensiver zu verstehen und aus einem anderen Blickwinkel darauf zu schauen.

Was ist eigentlich das Innere Kind?Kurz gesagt bezeichnet das Innere Kind die Summe aller Kindheitsprägungen, die wir durch unsere Eltern und andere Bezugspersonen erfahren haben. Insbesondere die Kränkungen und Verletzungen aus der Kindheit verankern sich tief im Unbewussten und hindern uns als Erwachsene daran, unser volles Potenzial zu leben. Da es in der Regel keine perfekten Eltern und keine perfekten Kindheiten gibt, haben wir alle mehr oder weniger unterschiedlich stark ausgeprägte Themen, die uns unter Umständen einschränken. Wenn wir Bekanntschaft und Freundschaft mit unserem inneren Kind schließen, dann kann unser Selbstwert wachsen und wir können bis zu einem gewissen Grad heilen, Glaubenssätze auflösen und möglicherweise auch herausfinden, welche Sehnsüchte und Verletzungen wir in uns tragen. |

„Der einzige Mensch, auf den wir Einfluss nehmen können, sind wir selbst.“

Was Glaubenssätze mit uns machen

Glaubenssätze haben großen Einfluss auf unsere Wahrnehmung und diese wiederum kann unsere Gefühle stark beeinflussen. Stefanie Stahl schreibt dazu: „Situationen und Begegnungen können in uns blitzschnell Gefühle auslösen, die uns quasi »kapern« und unser Denken und Handeln steuern.“ Meist läuft es nach dem Schema Interpretation der Wirklichkeit → Gefühl → Verhalten ab. Und ganz häufig haben wir gar kein Bewusstsein dafür, was gerade passiert.

Je nach eigenem Glaubenssatz legt man Taten oder Aussagen anderer Menschen durchaus unterschiedlich aus und passt sie sozusagen an den eigenen Glaubenssatz an. Diese Mechanismen zu erkennen und daran zu arbeiten, ist deshalb der erste Schritt in die richtige Richtung und gibt uns die Möglichkeit, langfristig etwas zu ändern.

Um an sich selbst zu arbeiten ist es deshalb wichtig herauszufinden, welche Glaubenssätze man verinnerlich hat. Dabei gibt es unterschiedlichste aus verschiedenen Bereichen. Im folgenden Kasten zähle ich einige Beispiele auf:

- Ich bin dumm.

- Ich bin nicht liebenswert.

- Ich bin falsch.

- Ich bin ein/e Versager/in.

- Frauen sind schwach.

- Die Welt ist gefährlich.

- Ich muss alles richtig machen.

- Ich muss stark sein.

- Ich darf keine Schwäche zeigen.

- Ich muss mich anpassen.

- Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

„Alles, was du verstehen musst, ist, dass es sich bei deinen negativen Glaubenssätzen nicht um die Wahrheit handelt, sondern um deine subjektive Wirklichkeit, die durch das – zumindest partielle – Erziehungsversagen deiner Eltern in dir geprägt wurde. Du nimmst dich selbst und deine Mitmenschen durch die Brille dieser Glaubenssätze wahr, und das ist deine persönliche Wahrnehmungsverzerrung. […] Dein erwachsener Verstand muss einsehen, dass diese ganzen miesen kleinen Sätze nicht über dich und deinen Wert aussagen, sondern ausschließlich etwas über den Erziehungsstil deiner Eltern.“

Was sind Schutzstrategien?

Wir entwickeln Strategien, die uns vor negativen Gefühlen und Gedanken schützen sollen. In der Regel sind das mehrere verschiedene Strategien, da wir häufig viele verschiedene Glaubenssätze in unterschiedlich starker Ausprägung haben. Die meisten davon spielen sich auf der Verhaltensebene ab und zeigen sich in unserem Handeln. Dem Perfektionsstreben beispielsweise liegt häufig zugrunde, dass wir große Angst haben zu versagen und abgelehnt zu werden. Fehler lösen große Schamgefühle in uns aus, also tun wir alles dafür, dass es gar nicht erst zu Fehlern kommt. Schutzstrategien sind per se nichts schlechtes. Sie waren – insbesondere in der Kindheit – sehr sinnvoll. Doch heute befinden wir uns nicht mehr in der Kindheit und haben andere Möglichkeiten, um auf uns aufzupassen. Um diese alten Strategien aufzulösen bedarf es aber erstmal dem Wissen, welche Strategien man selbst anwendet.

Folgende gibt es:

- Realitätsverdrängung: Ist quasi die Mutter aller Schutzstrategien. Doch Dinge dauerhaft zu verdrängen, kann am Ende zu noch mehr Problemen führen und irgendwann kann man dann nicht mehr die Augen davor verschließen.

- Projektion und Opferdenken: Hier erkenne ich andere Menschen häufig durch die Brille meiner eigenen Bedürfnisse. Beispiel: Wenn ich mich minderwertig oder unsicher fühle, dann projiziere ich in andere Menschen häufig besonders Dominanz oder Stärke hinein und fühle mich noch schlechter.

- Perfektionsstreben, Schönheitswahn und die Sucht nach Anerkennung: Häufig bei Glaubenssätzen wie „Ich genüge nicht.“, „Ich darf keine Fehler machen“ oder „Ich bin ein/e Versager/in.“. Problem ist sehr häufig, dass diese Menschen ihr Tun häufig danach ausrichten, was andere Menschen mögen und was ihnen wichtig ist und sie deshalb den Kontakt zu sich selbst verlieren und damit auch zu den eigenen Wünschen und ggf. moralischen Werten.

- Harmoniestreben und Überanpassung: Häufig bei Glaubenssätzen wie „Ich genüge nicht.“, „Ich muss immer lieb sein.“ oder „Ich bin dir unterlegen“. Weil Harmoniemenschen so gut trainiert sind, ihre eigenen Wünsche zu unterdrücken, wissen sie häufig selbst nicht, was sie wollen. Es fällt ihnen schwer, persönliche Ziele zu definieren und Entscheidungen zu treffen.

- Helfersyndrom: Häufig bei Glaubenssätzen wie „Ich bin wertlos.“, „Ich genüge nicht.“ oder „Ich bin von dir abhängig.“ Solche Menschen bieten anderen besonders häufig Hilfe an und fühlen sich dadurch nützlich und aufgewertet. Das Problem ist aber häufig, dass sich solche Menschen an Menschen binden, denen sie unbedingt helfen möchten, aber nicht helfen können. Sehr häufig in Partnerschaften mit Suchtkontext oder Pflegefällen oder psychischen Problemen.

- Machtstreben: Häufig bei Glaubenssätzen wie „Ich bin dir ausgeliefert.“, „Ich genüge nicht“ oder „Ich muss alles im Griff haben“. Menschen mit dieser Strategie haben Angst in eine unterlegen oder schwache Position zu kommen, angegriffen und vernichtet zu werden.

- Kontrollstreben: Häufig bei Glaubenssätzen wie „Ich muss alles im Griff haben“, „Ich bin nichts wert“ und „Ich genüge nicht“. Kontrolle dient unserem Sicherheitsbedürfnis. Hinter dieser Strategie verbirgt sich oft Angst vor Chaos, angreifbar und verletzlich zu sein. Häufig Probleme Aufgaben zu delegieren, da hier wieder Angst vor Kontrollverlust entsteht.

- Angriff und Attacke: Häufig bei Glaubenssätzen wie „Ich bin unterlegen“, „Ich darf mich nicht abgrenzen“ oder „Ich bin nicht wichtig.“ Häufig sehr impulsive Menschen, die über das Ziel hinaus schießen. Reiz-Reaktion-Handlung – ein vermeintlicher Angriff hat eine Gefühl der Kränkung ausgelöst, Wut wird freigesetzt und die Attacke folgt. Egal ob verbal oder tatsächlich auch körperlich.

- Ich bleibe Kind: Häufig bei Glaubenssätzen wie „Ich bin schwach“, „Ich darf nicht enttäuschen“ oder „Ich genüge nicht“. Diese Menschen fühlen sich klein und abhängig und suchen andere Menschen, die sie durchs Leben bringen.

- Flucht, Rückzug und Vermeidung: Häufig bei Glaubenssätzen wie „Ich bin dir ausgeliefert“, „Ich bin wertlos“ oder „Ich schaffe das nicht“. Betroffene gehen innerlich offline, wenn sie sich im Kontakt mit anderen Menschen überfordert fühlen. Sie fühlen sich am sichersten, wenn sie alleine sind.

Es gibt auch noch weitere spezielle Fälle, wie beispielsweise Suchtverhalten, Narzissmus oder Tarnung, Rollenspiel und Lügen. All das sind Schutzstrategien, die – wie der Name bereits sagt – uns schützen sollen. Was uns früher vielleicht mal dienlich war, ist es jetzt nicht mehr und darf deshalb von uns aufgelöst werden.

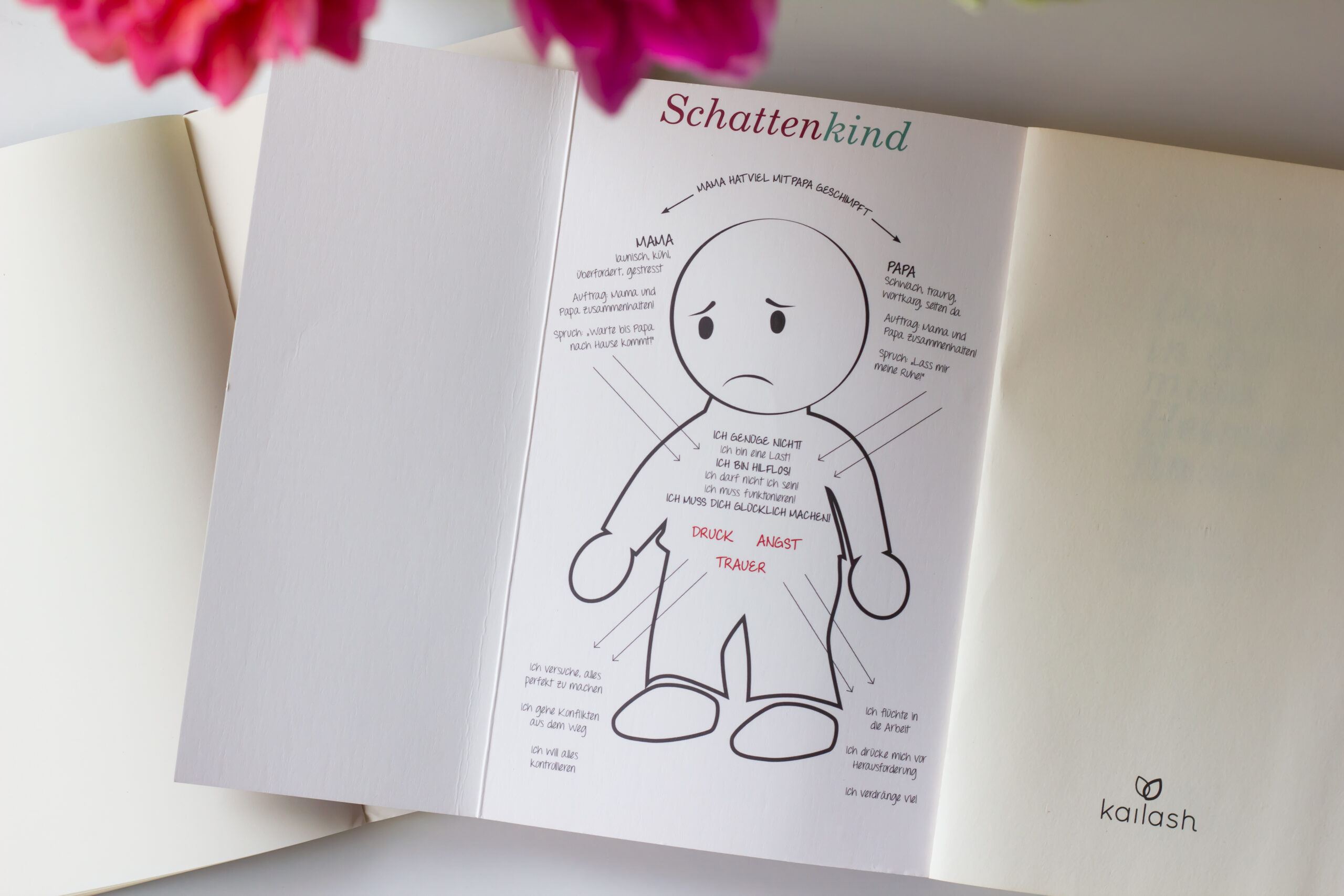

Im Buch von Stefanie Stahl gibt es eine große Bandbreite an Übungen, die es möglich machen sollen sein eigenes Schattenkind aufzulösen. In vielen Fällen kann es aber auch hilfreich sein, sich professionelle therapeutische Unterstützung zu suchen.

Es gibt nicht nur negative innere Anteile: Das Sonnenkind

„Wenn wir neue Wege gehen und uns von unseren alten Mustern befreien wollen, dann hilft es wenig, wenn wir uns vornehmen, nicht mehr an unser altes Programm zu glauben, sondern wir benötigen eine Vision, an was wir stattdessen glauben wollen. „

Wahrscheinlich weißt du es schon, aber vielleicht musst du es an dieser Stelle auch nochmals lesen. Viele Menschen glauben, dass andere Menschen für deren Glück, aber auch Unglück verantwortlich sind. Ereignisse und Umstände lösen Gefühle aus. Wenn wir ein Kompliment bekommen, dann freuen wir uns, wenn wir kritisiert werden, dann sind wir verärgert. Häufig erleben wir unsere Gefühle als etwas, das durch äußere Geschehnisse ausgelöst wird. Das ist ein Problem. So wie Stahl in ihrem Buch schreibt: „Diese Wahrnehmung verleitet uns dazu, andere Menschen oder das Schicksal für unsere Probleme und für unsere Stimmung verantwortlich zu machen.“

Also geben wir die Verantwortung ab. Der Partner, der Chef, das Wetter, der Stau oder andere Gründe sind schuld, dass es uns jetzt im Moment so schlecht geht. Dabei übersehen wir aber, dass wir selbst für unsere Stimmung und unsere Entscheidungen verantwortlich sind. Die Ereignisse mögen sein, wie sie sind. Doch es liegt in unserer Hand, welche Einstellung bzw. Haltung wir gegenüber den Ereignissen entwickeln. Das schreibt sich natürlich leicht und wahrscheinlich gibt es auch keinen Menschen, der wirklich immer daran denkt und sich nicht von Taten oder Launen anderer Menschen mitreißen lässt.

Trotzdem lohnt es sich, sich regelmäßig daran zu erinnern, dass wir doch viel mehr Spielraum und Gestaltungsmöglichkeiten haben bezogen auf unsere Gefühle, Gedanken, Stimmungen und Handlungen. Zugleich dürfen wir uns aber auch bewusst machen, dass wir nur aktiv darauf Einfluss nehmen können, wenn wir es auch als unsere eigene Verantwortung erkennen. Häufig bemerkt man nicht, dass man diese an andere delegiert und die Erwartung hat, dass der Partner, Chef usw. die Situation wieder in Ordnung bringen.

Wandle deine Schutzstrategien um: Die Schatzstrategien

Wenn man die negativen Strategien erkennt, dann hat man damit auch die Möglichkeit diese in positive und dienende Strategien umzuwandeln. Hier gibt es unterschiedliche und verschiedene Strategien, die in Stefanie Stahls Buch ausführlich beschrieben wurden und mit entsprechenden Übungen auch dabei helfen sollen, diese fest in den Alltag zu etablieren. Ich beschränke mich der Einfachheit nur auf ein paar wenige, zu denen ich gerne noch etwas mehr schreiben möchte.

Übe dich in Wohlwollen

Es liegt leider in der Natur der Sache, dass wir auf negative Ereignisse verstärkt achten und diese auch immer höher bewerten. Eine negative Interaktion kann hundert positive Interkationen in den Hintergrund treten lassen. Ist das nicht schade? Es lohnt sich daher sehr, anderen Menschen nicht grundsätzlich und zu vorschnell schlechte Absichten zu unterstellen und gut zu prüfen, ob möglicherweise alte Glaubenssätze aus einem sprechen und den Moment beeinflussen. Keine menschliche Beziehung ist perfekt. Deshalb lohnt es sich, wohlwollend auf andere zu schauen und diese Einstellung beinhaltet, dass man anderen Menschen (sich selbst übrigens auch) auch mal zugesteht:

- grundsätzlich lieber Gutes als Schlechtes tun zu wollen

- trotzdem manchmal Fehler zu machen

- ängstlich und deshalb nicht immer ehrlich zu sein

- ab und zu einfach keinen Bock zu haben

- manchmal schlecht drauf zu sein

- manchmal gedankenlos zu handeln

- die Folgen der eigenen Taten nicht immer exakt zu kalkulieren

Genieße das Leben!

Genuss ist eine Kunst und viele Menschen gönnen sich zu wenig. Sie verausgaben sich in der Arbeit und ihren Pflichten, verschieben alles auf irgendwann und irgendwann ist es zu spät. Genuss und Freude versetzen uns automatisch in eine gute Stimmung, was sowieso dafür spricht, das Leben immer wieder zu zelebrieren. Kein Genuss ist keine Lösung, deshalb sollten wir uns erlauben Genuss so oft als möglich in unser Leben zu holen.

„Wir dürfen uns Freizeit gönnen und uns entspannen. Wir dürfen das Leben genießen und es uns richtig gut gehen lassen. Wenn wir unsere Batterien nämlich mal richtig aufgeladen haben, dann können wir auch wieder reinpowern.“

Zwei Punkte sollten wir dafür nicht aus den Augen verlieren:

- Sorge für Genuss, indem du öfter tust, was dir guttut.

- Sei mit deiner Aufmerksamkeit und deinen fünf Sinnen ganz bei der Sache. Im Hier und Jetzt.

„Wem soll das schlechte Leben nutzen?“

Sei authentisch anstatt lieb!

Menschen die besonders Harmoniebedürftig sind, die möchten es gerne allen recht machen. Sie versuchen die Stimmungen im Vorfeld schon zu greifen und allen ein gutes Gefühl zu geben, in dem sie Wünsche und Bedürfnisse anderer erfüllen. Doch weil sie ständig an andere denken, vergessen sie häufig die eigenen Wünsche. Auf Dauer ein Teufelskreis.

So kann es dann auch vorkommen, dass sie schnell beleidigt reagieren, wenn andere Menschen ihre Wünsche nicht erraten. Sie tun das schließlich ja auch und haben die Erwartungshaltung, dass es die Gegenseite ebenso kann.

In Wahrheit geht es Harmoniemenschen um die Angst vor Ablehnung. Es kann vorkommen, dass dich Leute nicht sympathisch finden, wenn du deine Meinung vertrittst. Aber das finden sie auch nicht, wenn du sie nicht vertrittst. Du wirst es nie allen recht machen können, also lehne dich entspannt zurück und mache dir bewusst, dass es nicht darum geht dich beliebt zu machen, sondern darum, gemäß deiner eigenen Werte zu handeln und zu agieren.

Der Satz „Das bringt doch sowieso nichts!“ ist übrigens ein häufig benutzter Satz von konfliktscheuen Menschen. Doch ehrlicherweise bringt es oft mehr als man denkt, wenn man seinen Mund aufmacht und die Dinge anspricht. Und wenn du das Gefühl hast, dass du gar nicht so richtig weißt, was du denkst und willst, dann hast du vielleicht ein Stück weit den Draht zu deinem Innenleben verloren. Möglicherweise achtest du mehr darauf, was andere brauchen und wollen, als auf dich. In dieser Situation solltest du aktiv üben und dich regelmäßig fragen:

- Was fühle ich?

- Was ist meine Meinung?

Denke daran: „Erst wenn du authentisch bist und die Verantwortung für dich übernimmst, kann echte Harmonie und Nähe entstehen.“

Zusammenfassend kann man sagen, dass es für viele Menschen sehr hilfreich ist, sich mit den eigenen inneren Anteilen zu befassen und diese zu identifizieren. Das macht deutlich, warum man in manchen Momenten agiert und reagiert, wie man es tut und verändert ganz sicher auch die zwischenmenschliche Kommunikation. Das Buch von Stefanie Stahl kann hier auf jeden Fall ein Einstieg sein, auch wenn man sich mit ihrem Schreibstil erst einmal anfreunden muss. Manches mal fand ich diesen zu fachlich. Da ihre Bücher in der Regel aber fachfremde Menschen lesen, könnte man davon durchaus abgeschreckt werden.

Glücklicherweise gibt es mittlerweile aber viele weitere Bücher auf dem Markt, die sich ebenfalls mit dem Thema befassen. Sollte „Das Kind in dir muss Heimat finden“ dich nicht ansprechen, dann versuch es doch mal mit einem der folgenden Bücher:

- „Heile dein inneres Kind“ von Kurt Tepperwein (mvg Verlag)

- „Jedes Ich viele Teile“ von Jochen Peichl (Kösel Verlag)

- „Ich steh mir selbst nicht mehr im Weg“ von Heike Mayer (Knaur Verlag)

- „Wie dein Inneres Team tickt“ von Dagmar Kumbier (Klett Cotta)

- „So heilt dein inneres Kind“ von Anja Plattner (EMF Verlag)

- „Wenn das Kind in dir noch immer weint“ von Melanie Pignitter (GU Verlag)

Hast du dich mit deinen inneren Anteilen schon befasst und diese für dich identifiziert? Oder bist du noch auf der Suche? Schreibe mir gerne, ob dir dieser Artikel geholfen hat bzw. du neue spannende Ansätze für dich mitgenommen hast.